O cabo do guincho rangeu no ar gelado quando o cilindro de aço rompeu a superfície, a pingar água escura com cheiro a ferrugem. No convés do navio militar, uma dúzia de pessoas inclinou-se sobre a amurada, óculos de visão nocturna empurrados para a testa, à espera do que vinha dentro.

Os soldados não deviam parecer entusiasmados. Mas, quando a escotilha do contentor pressurizado estalou e abriu às 2:17, a disciplina afrouxou. Alguém murmurou: “Nem acredito.”

Lá dentro, sob luz branca e dura, estava algo que ninguém esperava ver vindo de 2.570 metros abaixo do fundo do mar: sulcos nítidos, padrões repetidos, ângulos demasiado “humanos” para serem ignorados.

Toda a gente no convés percebeu o mesmo ao mesmo tempo: fosse o que fosse, não encaixava na história “normal” do subsolo.

O dia em que o sonar mentiu - e o abismo respondeu

Tudo começou por parecer um erro. Numa instalação segura da NATO, operadores militares testavam um sistema de sonar de grande profundidade para mapear o subsolo marinho. O varrimento devolveu uma forma limpa demais, geométrica demais - como se alguém tivesse desenhado uma estrutura no meio do caos.

Primeiro, foi marcado como ruído. Depois, reapareceu em passagens separadas, sempre no mesmo ponto e à mesma profundidade: 2.570 metros abaixo do leito marinho, sob rocha compactada onde, à partida, só a geologia “manda”.

As coordenadas apontavam para uma zona de oceano sem grande tráfego e sem “interesse” óbvio. Isso pode explicar porque a anomalia ficou ali, invisível, até um exercício obrigar os sensores a olhar mais fundo do que o habitual.

A primeira sonda robótica desceu e voltou danificada. A segunda foi mais longe e enviou imagens que baralharam a sala de briefing: formações empilhadas, ângulos rectos, repetições. Linhas que lembravam degraus - ou, no mínimo, um padrão pouco natural.

A partir daí, a sala mudou. Arqueólogos foram chamados sob confidencialidade. O objectivo deixou de ser “validar o sensor” e passou a ser “confirmar o que estamos a ver”.

O que acabou por ser recuperado não foi uma cidade nem um templo. Foi um único bloco escuro, do tamanho aproximado de um motor de automóvel, com sulcos regulares. Sob luz ultravioleta, alguns veios reagiam de forma ténue (certos minerais e inclusões podem fluorescer), o que só aumentou o desconforto: havia demasiadas “coincidências” no mesmo objecto.

Geólogos apontaram que o material parecia compatível com formação sob pressão extrema e grande antiguidade. Ainda assim, as marcações eram demasiado limpas para serem fáceis de atribuir a fracturas, veios ou cristalização. Nenhuma explicação natural fechava a questão de imediato - e nenhuma explicação cultural conhecida justificava estar ali, a tanta profundidade.

Aqui, a arqueologia, a geologia e a tecnologia militar chocaram. E, por definição, cada uma quer evidência ao seu padrão.

Como uma perfuração secreta se tornou na “escavação” mais profunda da História

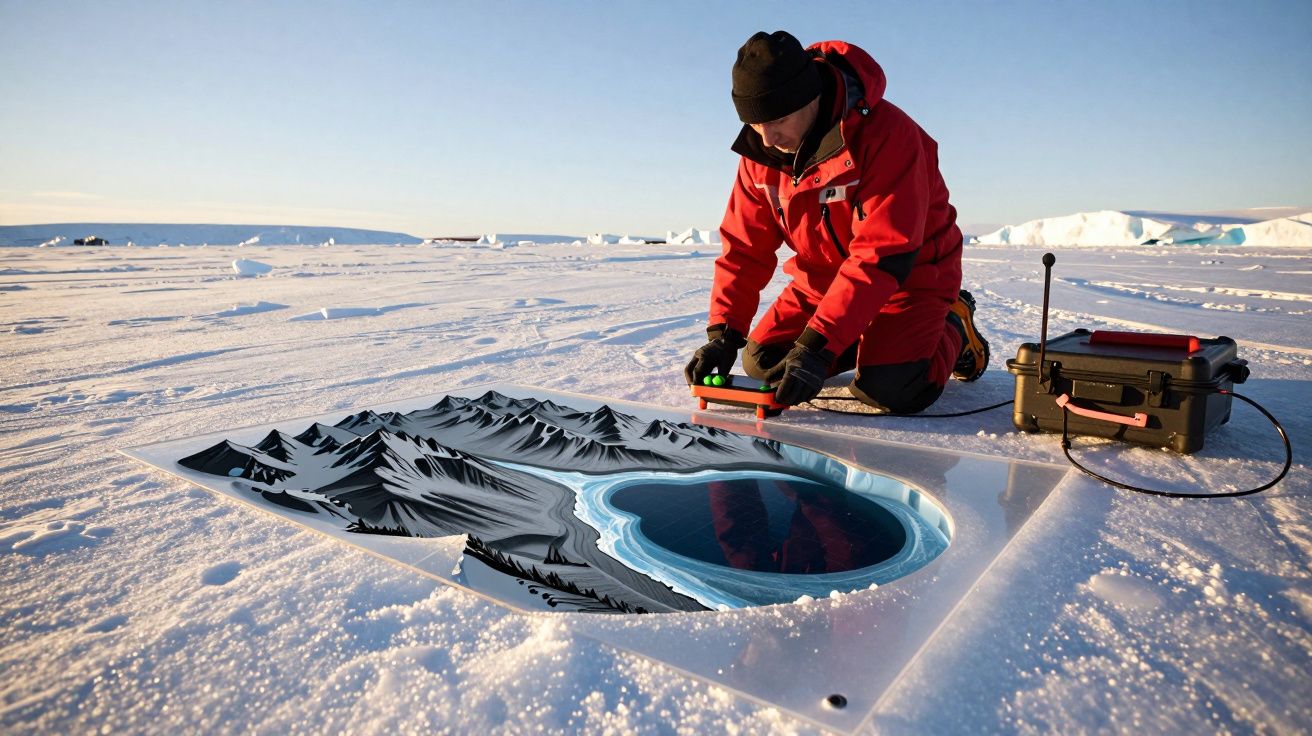

Os militares chamaram-lhe perfuração controlada. Muitos arqueólogos chamariam intrusão. Para chegar ao alvo, montou-se um sistema híbrido: tecnologia semelhante à perfuração offshore (como a usada em energia), com recolha de testemunhos e instrumentação científica.

Detalhes que tornam isto plausível - e difícil:

- A pressão aumenta, como regra de bolso, ~1 bar por cada 10 m de coluna de água; o valor total depende da profundidade do mar naquele ponto, não apenas dos metros perfurados no subsolo.

- Perfurações marítimas chegam, em muitos projectos industriais, a vários quilómetros abaixo do fundo; o desafio é controlar estabilidade do furo, temperatura e contaminação das amostras.

- A partir de ~2–3 km abaixo do fundo, a temperatura pode subir significativamente (depende do gradiente geotérmico local), o que altera materiais, sensores e até a integridade de certos registos.

A cada metro, registaram temperatura, pressão e ruído sísmico, para evitar falhas e para contextualizar o objecto. No papel, o plano era “furar, recolher, sair”. Na prática, o risco era gerir vibração, torção, fracturação e a possibilidade de destruir precisamente o que se queria preservar.

Numa das tentativas, a broca encontrou algo que não se comportava como rocha comum: a assinatura de vibração mudou e subiram fragmentos negros que não se desfaziam facilmente. Isso, por si, não prova “origem artificial” - mas justifica uma cadeia de custódia rigorosa e testes repetidos.

Quando o bloco veio à tona, o convés virou laboratório improvisado. Uma linguista (de Lisboa, segundo o relato) reparou num pormenor útil: o espaçamento dos sulcos era consistente, mais parecido com “informação” do que com desgaste aleatório. Um geofísico mediu densidade e resistências e resumiu o clima com humor cansado: se não era “alienígena”, era pelo menos um problema.

Em terra, o bloco foi analisado com tomografia e imagiologia espectral. O interior mostrava microcanais regulares e intersectantes. Também se testou resposta a vibração sonora: certos objectos ressoam de forma previsível por geometria e composição; o estranho aqui era a regularidade do conjunto, não o facto de ressoar.

Para arqueólogos habituados a cerâmica, ossos e contextos estratigráficos “limpos”, o maior choque foi outro: quase não havia contexto. Um objecto sem camadas interpretáveis à volta é uma bomba de perguntas - e um íman para erros.

Erros comuns nesta fase (e que a equipa tentou evitar) incluem confundir “profundidade abaixo do fundo” com “profundidade abaixo da superfície”, e tirar conclusões sobre intenção sem excluir primeiro processos geológicos raros.

O que isto muda para o futuro da arqueologia (e para nós)

Depois do choque, veio a pergunta prática: e agora? O primeiro impacto não é “reescrever a história” de um dia para o outro. É mudar onde e como se procura.

Durante décadas, a arqueologia foi (por necessidade) uma ciência de superfície: onde há solo acessível, onde houve habitação, onde há escavação possível e orçamento. Um achado extraído de muito abaixo do fundo do mar empurra uma ideia difícil: arqueologia vertical - olhar para profundidade como espaço de investigação, não apenas como barreira.

Isso puxa o debate para protocolos com projectos de perfuração profunda, energéticos e militares. A ideia é simples e útil, mas exige disciplina: sempre que se perfura além de certa profundidade, registar anomalias não só por segurança de engenharia, mas também por potencial patrimonial. Num país como Portugal, com uma grande área marítima sob responsabilidade e interesse científico, este tipo de “aproveitar o que já se perfura” pode ser mais realista do que campanhas puramente arqueológicas em alto mar.

Também muda a literacia pública: muitos modelos da história humana baseiam-se no que é escavável com meios normais. Isso não os torna falsos; torna-os incompletos por definição.

Ao ouvir uma história destas, é fácil saltar para teorias extravagantes. A resposta mais sólida costuma ser mais fria: pode existir informação (natural ou cultural) em camadas fora do nosso alcance habitual - e só agora temos ferramentas para tropeçar nela.

Um arqueólogo sénior envolvido no projecto, sob anonimato, resumiu assim:

“Passámos dois séculos a tratar a Terra como um livro aberto em cima da mesa. Isto veio da lombada.”

Para navegar o que vem a seguir, as equipas começaram a trabalhar com um “checklist” mais realista para achados profundos:

- Registar anomalias com leitura dupla: geológica e cultural.

- Cruzar sonar, sísmica e testemunhos para separar padrões de acaso.

- Trazer cedo equipas mistas (engenharia, materiais, linguística, ética).

- Definir cadeia de custódia e controlo de contaminação desde o primeiro contacto.

- Partilhar dados “limpos” com civis quando a segurança o permitir.

Nada disto é simples. A linha entre segurança nacional e património partilhado já é tensa à superfície; em profundidade, fica ainda mais difícil de gerir.

Um mundo com segredos debaixo dos nossos pés

A pergunta final é menos técnica e mais humana: o que fazemos quando percebemos que o planeta ainda guarda segredos em zonas que quase nunca tocamos?

Alguns no sector militar verão vantagem tecnológica: materiais, detecção, mobilidade subaquática. Arqueólogos tendem a defender o oposto: um achado com implicações para a história deve, idealmente, sair do cofre e entrar na comunidade científica - mesmo que com atrasos e cortes por segurança.

Por agora, o bloco permanece guardado. Ninguém decifrou os padrões. Ninguém datou as gravações com confiança além de um desconfortável “não parece natural” - e esse “parece” é importante: sem contexto estratigráfico claro e sem replicação independente, qualquer conclusão forte é prematura.

À volta disto, surgem propostas previsíveis: perfurações mais profundas, mapas melhores, métodos melhores para distinguir geometria natural de geometria intencional. E, em paralelo, uma mudança mais pessoal: a próxima vez que olhares para uma faixa de mar calma, talvez te lembres de que o mapa não mente só quando erra - também “mente” quando omite.

Vivemos sobre uma crosta fina de familiaridade. Debaixo dela, há camadas que ainda não sabemos ler. Se isso inquieta ou entusiasma, diz muito sobre o futuro que queremos para a arqueologia: mais aberta, mais cautelosa, e melhor equipada para admitir o que ainda não entende.

| Ponto-chave | Detalhe | Valor para o leitor |

|---|---|---|

| Recuperação “arqueológica” mais profunda | Objecto recuperado a 2.570 metros abaixo do fundo do mar usando tecnologia militar de perfuração | Mostra como ferramentas de ponta podem, de repente, obrigar a rever perguntas antigas |

| Missão híbrida ciência-militar | Colaboração entre operadores de sonar, engenheiros e arqueólogos sob segredo | Expõe o atrito real entre segurança, método científico e património |

| Novo olhar vertical | Impulso para “arqueologia vertical” e registo de anomalias profundas em todo o mundo | Ajuda a pensar a História como camadas - e a aceitar os limites do que conseguimos escavar |

FAQ:

- Pergunta 1: Este tipo de descoberta profunda é realmente possível com a tecnologia actual?

Em muitos casos, sim. Perfuração offshore, sonar avançado e veículos subaquáticos (ROVs/AUVs) já operam a grandes profundidades. O difícil é combinar acesso, preservação da amostra e dados verificáveis.- Pergunta 2: Os militares encontraram mesmo uma cidade subaquática completa?

Não. O relato descreve um único objecto anómalo, não uma cidade. O choque vem sobretudo do contexto e da profundidade, não da escala.- Pergunta 3: Processos naturais poderiam gravar padrões tão regulares na pedra?

A natureza pode criar simetrias e fracturas surpreendentes. Ainda assim, repetição com espaçamento consistente e ângulos rectos muito “limpos” costuma exigir uma análise cuidadosa antes de se aceitar uma explicação natural.- Pergunta 4: Porque é que uma descoberta destas seria classificada?

Porque pode envolver capacidades sensíveis (detecção, perfuração, localização) e porque materiais ou geometrias incomuns podem ter valor estratégico. Também pode haver prudência institucional antes de validação independente.- Pergunta 5: O que é que isto muda para as pessoas comuns?

Muda a expectativa: grandes descobertas podem surgir de infra-estruturas e projectos “não arqueológicos”, e a nossa história - humana e geológica - pode ter lacunas onde ainda não conseguimos olhar com método.

Comentários

Ainda não há comentários. Seja o primeiro!

Deixar um comentário